有不少人就想,要是能搞點口感和價格都能接受的“人造肉”出來就好了。

說曹操,曹操到!

近日,中國第一塊人造“培養肉”在南京農業大學國家肉品質量安全控制工程技術研究中心誕生!

周光宏教授帶領團隊使用第六代的豬肌肉干細胞培養20天,生產得到重達5克的“培養肉”。這是國內首例由動物干細胞擴增培養而成的人造肉。

5克,還不夠塞牙縫吧!

有網友就問了,這種“培養肉”能吃嗎,啥時候能上市?價格咋樣?

“人造肉”和“人造肉”不一樣

當我們在說“人造肉”時,我們在說啥,這個問題十分關鍵。

目前,業內一般把人造肉分為兩種:一種主要依靠大豆蛋白制成,另一種則是利用動物干細胞培養而成。

第一種“人造肉”,其實還算不上真的肉,因為其主要還是以植物蛋白(大豆)為原料,只是經過加工后口感和造型更接近肉。

這種“人造肉”很早就有了。很多素食餐廳嘗試用豆腐等各種豆制品模仿各種葷菜,雞鴨魚肉一應俱全,成為素食主義者的福音。

第二種人造肉就與真正的肉很接近了。這種肉是從動物干細胞分化而來,讓動物肌肉組織生長,從而獲取肉,是一種肉的新生長方式。

周光宏教授團隊就是通過這種方式研制出了“培養肉”。

“人造肉”可能沒那么好吃

說“人造肉”可能沒那么好吃,主要有兩個考慮:第一,價格不便宜;第二,味道可能也不太好。

先說價格。

自2013年荷蘭研究人員首次用干細胞研發出來,首個人造肉餅的造價高25萬歐元(約合34.5萬美元),人造肉成本問題一直未解決。

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅表示,用培養液一個個細胞長出來的人造肉,可謂千金難求。目前,1公斤牛肉生產成本高達1萬美元。

另外,培養人造肉比養雞、養牛要操更多的心,因為需要嚴格的無菌環境,需要恰如其分的營養,需要適宜的酸堿度、滲透壓、溫度和二氧化碳等。

也就是說,制作難度決定了其價格不會更便宜。

再看口感和味道。

專家表示,用干細胞培養出的肉,充其量是“細胞”肉或者“蛋白質”肉,與天然生長的肉還有不少區別。

朱毅認為,人們吃肉,吃的不只是營養,更多的是享受美味。天然肉的肌肉細胞生長是一個系統協調工程,有神經有血液,還有肌肉運動,這些都是體外培育的細胞無法企及的。隨之而來的是,細胞代謝也會有所不同,風味物質累積不一樣,口感自是無法一樣。

當然,消費者的習慣也是“人造肉”需要跨過的門檻。

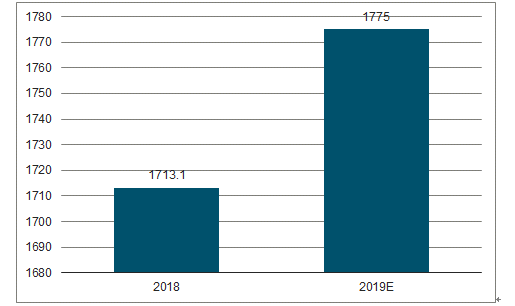

2017年全國肉制品產量突破1600萬噸,2018年全國肉制品產量達1713.1萬噸,到2019年將達1775萬噸。

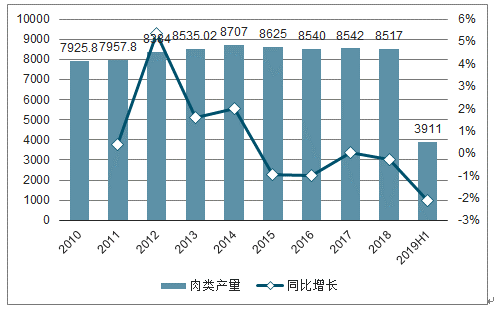

我國是肉類生產和消費大國,肉類總產量占世界總產量三分之一左右,其中豬肉占到一半以上。2018年豬牛羊禽肉產量8517萬噸,同比下降0.3%;2019年上半年,豬牛羊禽肉產量3911萬噸,下降2.1%,其中,牛肉、羊肉和禽肉產量同比分別增長2.4%、1.5%和5.6%,豬肉產量下降5.5%,豬肉產量下降主要受非洲豬瘟影響。

現在,市面上的豬肉主要有以下三種:熱鮮肉、冷鮮肉及冷凍肉,鮮肉產品仍然占豬肉消費的大部分。2015年我國熱鮮肉消費量占豬肉總消費量的比例為60%。

用動物細胞或組織培養的清潔肉,目前市場上還沒有成熟產品,消費者是否能夠接受還是未知,市場前景還十分不明了。

公眾號

公眾號

小程序

小程序

微信咨詢

微信咨詢